新中国成立以来中小学教师培训政策:历史分期、发展特点与完善策略

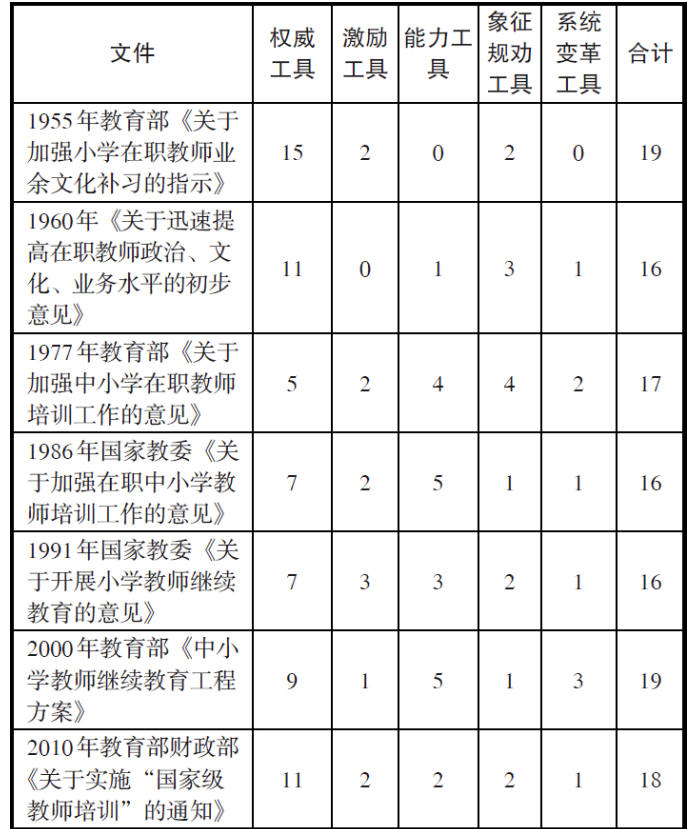

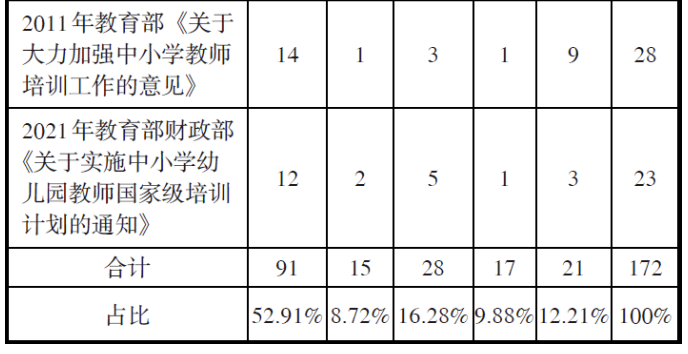

对新中国成立以来中小学教师培训政策发展历程与特点进行研究,可以具体再现教师培训在教师队伍建设中的促进作用,总结教师培训政策发展的规律性,对完善教师培训政策、提高教师培训质效、促进教师队伍建设具有重要价值。本文通过对74个教师培训政策文本进行分析,将教师培训政策的历史分为文化水平提高与合格教学培训(1949—1976年)、学历达标与教学胜任培训(1977—1990年)、继续教育转轨与新课程培训(1991-2009年)、骨干教师培训与中西部农村教师培训并重及国家级培训(2010—2022年)四个时期。相关政策发展有七个特点:一是根据教育事业发展背景与目标、教师队伍现状与建设目标的变化调整培训的目标定位;二是分层分类分岗培训日趋细化周全,持续关注边远农村地区教师培训;三是培训内容结构多维且突出业务,日益注重时代性、针对性、实践性和规范性;四是随着技术进步培训越来越注重新的技术手段的运用;五是根据需要与条件建立和调整培训机构并加强培训基础建设;六是政策类型越来越精细化和专业化;七是政策工具侧重权威工具并不断丰富,日益重视能力和系统变革工具。基于此并结合未来教育发展需要,本文对教师培训政策的发展完善提出了五点策略建议。

关键词:中小学教师;继续教育;教师培训政策;历史分期;发展特点

1

政策演变的历史分期

2

政策演变的规律性

3

政策建议

参考文献:

(向上滑动阅览)

陈学飞.(2011).教育政策研究基础.人民教育出版社.

杜晓利.(2012).教师政策.上海教育出版社.

何东昌.(1998a).中华人民共和国重要教育文献(1949—1975).海南出版社.

何东昌.(1998b).中华人民共和国重要教育文献(1976—1990).海南出版社.

何东昌.(1998c).中华人民共和国重要教育文献(1991—1997).海南出版社.

何东昌.(2003).中华人民共和国重要教育文献(1998—2002).海南出版社.

何东昌.(2010).中华人民共和国重要教育文献(2003—2008).新世纪出版社.

李瑾瑜.(2012).我国中小学教师培训政策演进及创新趋势.西北师范大学学报(社会科学版)(5),83-89.

李梅.(2009).我国中小学教师继续教育政策的发展研究.上海师范大学学报(基础教育版)(6),54-58.

刘要悟.(2012).改革开放以来我国中小学教师在职教育政策变迁之取向、走势和动因.当代教师教育(3),22-28.

曲铁华.(2016).近三十年来我国教师教育政策变迁的特点、问题与解决路径.四川师范大学学报(社会科学版)(2),82-87.

曲铁华.(2019).新中国成立70年中小学教师培训政策的回顾与展望.河北师范大学学报(教育科学版)(3),49-55.

单志艳.(2013).中小学教师培训政策的价值取向变迁.教师教育研究(3),42-46.

王慧.(2021).政策工具视角下我国中小学教师培训政策文本量化分析.基础教育参考(12),27-31.

谢文庆.(2019).改革开放40年我国教师教育政策的历史审视.泰山学院学报(2),55-61.

谢妮.(2016).中小学教师继续教育政策执行机制实证研究.贵州师范大学学报(社会科学版)(2),122-129.

于维涛.(2017).中小学教师国家级培训计划政策的延续与变革.中小学教师培训(6),7-11.

作者简介:

赵丽,北京市教师发展中心助理研究员;

钟祖荣,北京教育科学研究院教授,通讯作者。

刊载信息:赵丽,&钟祖荣.(2023).新中国成立以来中小学教师培训政策:历史分期、发展特点与完善策略.中国远程教育(03),1-11,35.

基金项目:本文系北京教育学院2020年院级课题“新中国成立以来中小学教师培训政策的历史演变研究”(课题编号:YB2020-09)的研究成果。